淡路ユダヤの「シオンの山」が七度目《地球大立て替え》のメイン舞台になる!

魚谷佳代 (著)

[キーワード:淡路島]

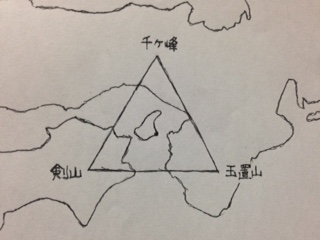

3つの山頂には、1万5千年前の

正三角形の中心が淡路島の

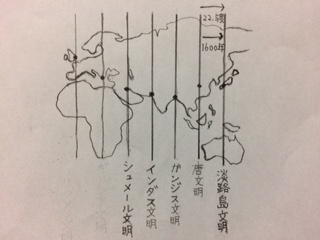

360度を16で割った角度が22.5度。

東洋文明の中心地は、1611年ごとに22.5度、東へ移動する。

東洋文明の中心地は、今、東経135度に来ている。

●十六菊花紋

360度を16で割った角度が22.5度。

十六菊花紋は元々ユダヤから来ている。

●古代ユダヤと日本の深い関係

紀元前200年頃、古代ユダヤ人の

徐福は淡路島を聖地とした。

●日本語とヘブライ語

日本語とヘブライ語の間には、1000語以上の同音同意語が確認されている。

●淡路島に残る古代ユダヤの風習・遺跡

淡路島には、古代ユダヤの風習・遺跡が多く残っている。

古代ユダヤ人の塚が20カ所以上もある。

●古事記の中の淡路島

日本神話の始まりの地。

地質学的にも日本最古の地と確認されている。

●シオンの山

淡路島の聖地「シオンの山」。

日本人がシオンの民であると目覚める時、淡路「シオンの山」は、新たな文明の出発点となる。

これからはじまる東経135度の淡路島文明。

《参考文献》

魚谷佳代 (2012)『淡路ユダヤの「シオンの山」が七度目《地球大立て替え》のメイン舞台になる!』ヒカルランド

千賀一生 (2012)『ガイアの法則[I] 日本中枢[135度文明]への超転換』ヒカルランド

中杉弘 (2014)『日本建国の謎に迫る』風塵社

浅川嘉富 (2012)『世界に散った龍蛇族よ!』ヒカルランド

今日の言葉:

「すべて神の成し

キケロ

(ローマの哲学者 / 紀元前106~紀元前43)